クレシタの挑戦 OQ-Naviでわかること(応用編)

このシリーズでは、クレシタそのものや、人事・組織づくり、個性についてなど幅広く社長にインタビューをしていきます。

今回は9回目になります。前回のインタビューはこちら

前回はOQ-Naviの概要や基本的なことを教えて頂きました。今回はより詳細な部分を聞かせて下さい。

分かりました。ではこのクライアント様からご相談された内容に沿ってお話をさせて頂きます。

まず1つ目が「自分の言っていることがなかなか従業員に伝わらない」という相談。

これはOQ-Naviを見ればすぐに答えが出ますね。

社長の個性と現場の人たちの個性が違いすぎる(遠い)からです。

社長からするとすごくわかりやすく丁寧に伝えてるつもりでも、社員側からすればそのメッセージは抽象的で雑だと感じることが多い。かつポジティブすぎるので、「現場はそんなに甘くないんだ」とメッセージが届きません。

確かに。私もサラリーマン時代に、社長はいつも夢のような話をしているし、現場を見ていないんじゃないかと思っていました。まさにこの会社も同じような状況なんですね。

この場合、クレシタはどんなことをアドバイスされるのでしょうか?

現場の人たちの個性に合わせてメッセージを伝えるということをアドバイスします。

つまり「より具体的に」かつ「ポジティブ過ぎない」ということですね。

社長としては、細かく指示を出しすぎてはいけないんじゃないかとか暗すぎるんじゃないかと考えてしまう方も多いですが、全く問題ないです。

それほど個性による違いは大きいということになります。

なるほど。他のコンサル会社ではまず聞かないアドバイスですね。

でもだからこそ、本質的で効果的なものなのだと今では理解できます。

ありがとうございます。

2つ目は「後継者を社内で探しているがいまいちピンとこない」という相談。

これもOQ-Naviですぐに答えが出ます。

これまで社長に近い個性の人を雇わなかったからです。

職人を極めれば経営者になれるかというともちろんそんなことはありません。

後継者候補が必要な場合は、個性の近いご家族にお願いをするか、どこからかスカウトしてくるのがこのケースの最適解になります。

社員に引き継ぎたい気持ちはわかりますが、その場合経営体制を全て見直す必要があります。

今の社長の方針・やり方は、引き継ぐ人には絶対にベストではありません。個性とマッチしないので、違う経営方針で行くしかないですよというお話はさせて頂きました。

ちなみに現場の方たちを育てて、社長よりの個性に変化させるのは難しいのでしょうか?

とても難しいです。個性を変えるということはその人が持っている信念や生き方を変えることです。

そして了承する人材がいたとしてもとても長い時間をかける必要があります。

だから、それをするぐらいであれば、外から誰かをスカウトしてくる方がよほど労力もかからないし、早い。

なので私たちは基本的に採用の方向でお勧めをしています。

なるほど個性の傾向から見ても、そもそも現場層の人たちは経営層になることを望んでないから、こういう結果になるということでもありますかね?

おっしゃる通りです。

クレシタの個性を活かすというスタンスの真意が見えた気がしました。

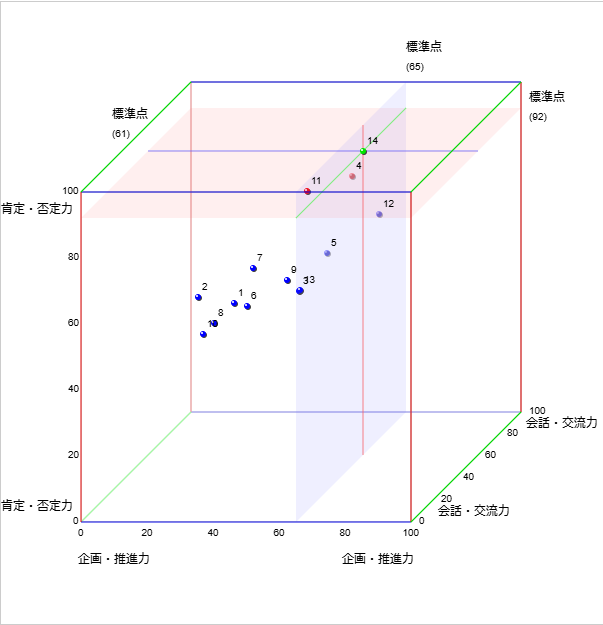

質問なのですが14番が社長さんで、その付近にご家族がいて。そして現場の方たちが左下側に密集しているのが分かりますが、 このどちらでも赤くならなかった5番と12番は実は社内ではちょっと浮いているという考え方ができますか?

そうですね。着眼点が素晴らしいです。5番と12番の方たちはおっしゃる通りで浮いているというか、力を発揮できてない状態でした。

力が発揮できていないっていうのは、働きづらさを感じていたということですか?

はい。そして同僚の評価があまりよくありませんでした。

彼らの周りからの評価は口ばっかりで手を動かさないというものでした。

どうしてそのような評価になってしまったのでしょうか?

左下のグループよりも会話/交流力が高かったからですね。

左下のグループの方々は仕事中は喋らなくてもいい、言われたことをただやればいいという価値観で仕事をしています。

しかしこの5番と12番の人の個性は話し合いたい、自分で考えたいと思っています。 結果、乖離が産まれ、仕事中話してばかりというレッテルが張られるというわけですね。

なるほど。このように個性の差で仮説を立てておけば、本当は現場で何が起きているのか解像度高く理解することができるんですね。

はい、おっしゃる通りです。なので現場の声だけを信じると、彼らに能力がないという評価になりますが、個性が違うというところを押さえると、そもそもこの二人を教育した人と個性があってなかった。つまり、教育方針が間違っていたとか配属する部署を間違えていたのではというもっと前提の議論をすることができます。

確かにそうですよね。それにしても現場に入ること無く、これだけの仮説をしっかり立てつつ、問題の根本原因まで導くことができるOQ-Naviは凄いですね。

では実際5番や12番の方を活躍させるためにはどうすればいいのでしょうか?

その他の方々と5番と12番の大きな差は会話/交流力と企画/推進力です。

なので、これを生かせる部署がもし存在するならばそちらに異動を進言しますね。営業とかお客様と何かしら接点が生まれるような部署が存在するならば、技術職よりもそちらに移動していただいた方が彼らの力が出せるはずです。

なるほど。個性を軸にしたキャリアビジョンまで考えられるということですね。

となると、OQ-Naviにはまだまだ使い道がありそうです。

次回は是非、サブ的な使い方についてインタビューをさせて下さい。