クレシタの挑戦 OQ-Naviでわかること(実践編)

このシリーズでは、クレシタそのものや、人事・組織づくり、個性についてなど幅広く社長にインタビューをしていきます。

今回は10回目になります。前回のインタビューはこちら

前回はOQ-Naviのより詳細な部分を聞かせて頂きました。今回はその更に応用というか実践的な使い方の部分を聞かせて下さい。

承知しました。ではハイパフォーマー分析の話をさせて下さい。

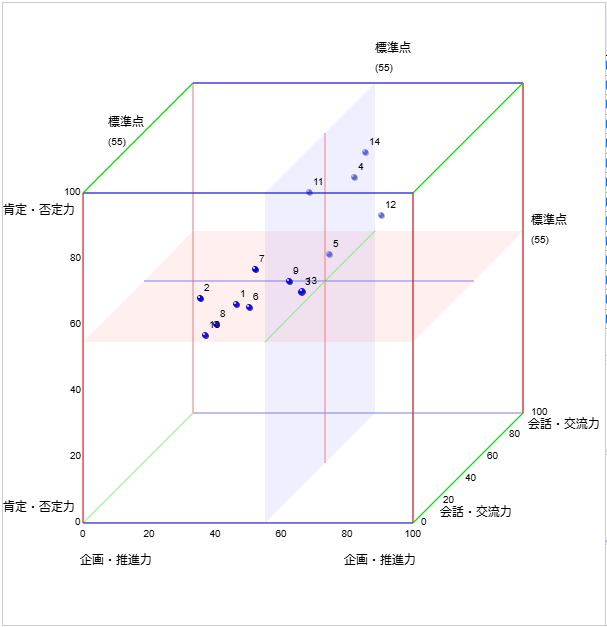

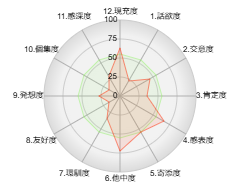

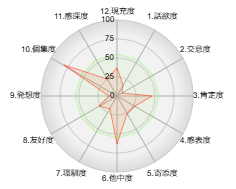

この会社のハイパフォーマーはOQ-Navi上の6番と9番の方でした。

OQ-Naviで見ると、確かに距離は近いですが他のメンバーも近い人は何人もいますね。

おっしゃる通りです。なので詳細を分析するためにCQパーソナリティ診断の結果も確認します。

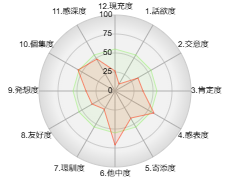

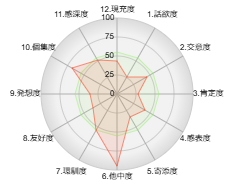

CQパーソナリティ診断の結果を見ると二人とも形が何となく似ていますね。

はい。右側がそこまで大きくなく寡黙な職人気質であり、6番の自中度が高いのでしっかり上の人の話を聞くタイプであることが分かります。

でも1番や8番の方などのハイパフォーマー以外の方も、そのような特徴のグラフの方がいらっしゃる気がしますが…

他の人たちとの違いは9番の発想度ですね。ハイパフォーマーの方は半分よりちょっと内側ぐらいの位置にいますが、他の方はそれよりも低めです。

つまりこの会社のハイパフォーマーの特徴は

・寡黙で1人で黙々と作業をこなせる

・素直に上長の話を聞いて実践できる

・ある程度は自分で考え、工夫しながら物事を進める応用力がある

となります。

物凄く具体的で分かりやすいですね!これだけわかっていれば、採用での再現性も高められそうです。

ちなみにハイパフォーマーの特徴は分かったのですが、その他の人の指導法などはCQパーソナリティ診断やOQ-Naviで方針立ては可能でしょうか?

ありがとうございます。結論から言うと可能です。

この会社で活躍できる人の個性の特徴が分かったので、外的方法でハイパフォーマーの個性に近づければいいという発想をすればいいです。

具体的に教えて頂いてもいいですか?

はい。このクライアントの従業員の場合、9番の発想度がハイパフォーマーよりも低いので成果が上がらないという傾向が見えました。

つまりこの発想度を補うような施策を打てばいいということになります。

例えば

・マニュアルを準備する

・バディやメンター制度を作って、困ったときにすぐに相談できる仕組みを作る

・朝会、夕会を開いて日々の困っていることを共有し、みんなで解決策を考える仕組みを作る

などが考えられます。

なるほど。自分では考えることが苦手なので、マニュアルや他の人の知恵を借りられる仕組みを作ればいいということですね。

その通りです。この施策もこの会社だから効果の高いものになりますが、もし全く逆の状態、つまりハイパフォーマー以外は全員発想度が高いということになれば、逆効果になって更に成績が落ちるという可能性すらあるので要注意ですね。

昨今、コンサルの限界が業界で言われるようになってきましたが、その意味がよくわかりました。各会社の従業員の個性に合わせた施策こそがとても大切なんですね。

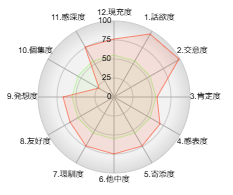

なので12番の方の様に個性が根本的に違う方には違う職種をおススメされると。

その通りです。

異動となるとなかなかスムーズにいかないというか、抵抗を受けるイメージもあるのですが実際は如何でしょうか?

肌感ですが、80%ぐらいは受け入れて頂けると思います。これはクレシタの介入の価値だと思っていて、同じ会社の人間から言われるのではなく、外部の人間から科学的な根拠を持ってより活躍できる場所はここだとアドバイスするから起こる現象です。

実際怖くて相談しないものの、本人が一番違和感を感じていることが多いです。

なのでこちらの方が実はあなたの力が発揮できますよと背中を押すと、すぐに異動して一気に才能を開花させることもありますね。

なるほど。ちなみに残りの20%はどんなパターンなのでしょうか?

その役職じゃないと給料が下がってしまうとか、権威性が下がるパターンですね。

この問題はクレシタだけでは解決できないので、別途クライアント様と議論して折衷案を導きます。

後はその職に異様に執着を持っている時もたまにあります。

難しいパターンですね。

適正について伝えたり、異動をすすめる時に何か気をつけていることや行っていることはあるのでしょうか。

決してその場面だけで使っているわけではありませんが、クライアント様の社員とお話させて頂く場合は認知科学に基づいたコーチングを活用しています。

また新しいサービス名が出てきましたね。では次回はその認知科学に基づいたコーチングに関してインタビューさせてください。